Klimawandel und Gesundheit

Steigende Temperaturen, ausbleibende Regenzeiten und immer häufiger auftretende Extremwetterereignisse wie Wirbelstürme und Überschwemmungen haben direkte Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Mit dem fortschreitenden Klimawandel werden die humanitären Bedürfnisse global weit über das hinauswachsen, was wir und andere humanitäre Nothilfeorganisationen bewältigen können. Die Klimakrise ist auch eine humanitäre Krise!

Das Wichtigste in Kürze

- 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen leben in Gebieten, die durch den Klimawandel stark gefährdet sind. (IPCC, 2022).

- 250.000 Menschen werden laut WHO zwischen 2030 und 2050 jährlich zusätzlich an den Auswirkungen der Klimakrise sterben. Andere Prognosen gehen von viel mehr zusätzlichen Todesfällen aus.

- Nach Schätzungen werden 8 bis 80 Millionen Menschen bis 2050 aufgrund der Auswirkungen der Klimakrise von Mangelernährung und Hunger bedroht sein. Insbesondere in Subsahara-Afrika, Südasien und Zentralamerika (IPCC).

- Etwa 150 Millionen Menschen leben derzeit in Städten, die von chronischem Wassermangel betroffen sind. Bis 2050 wird diese Zahl auf fast eine Milliarde steigen, sollten nicht dringend Maßnahmen getroffen werden (IPCC).

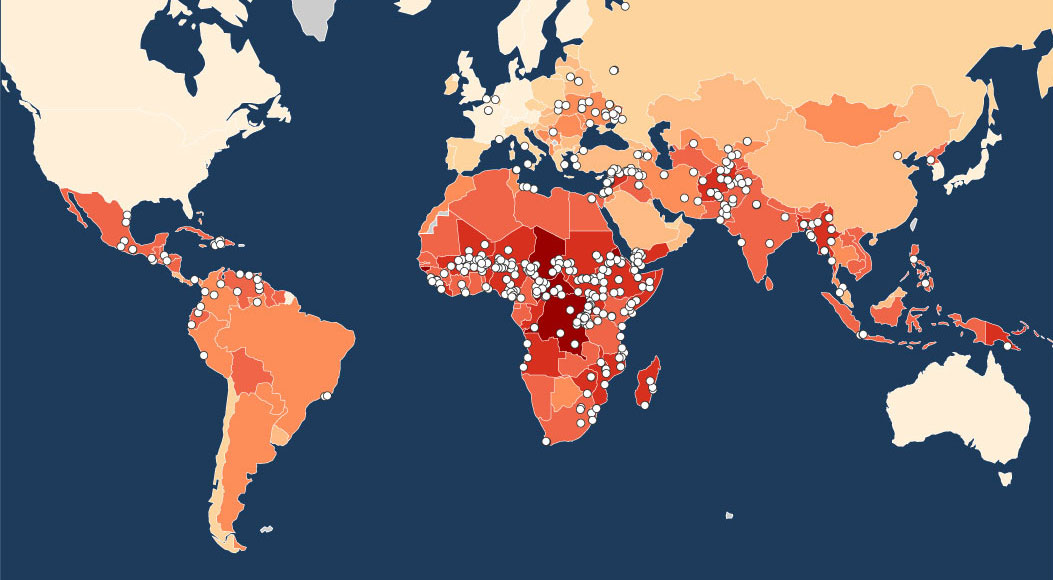

Wir sind weltweit in humanitären Krisen im Einsatz und sehen in unseren Projekten unmittelbar die gesundheitlichen Folgen, die Veränderungen aufgrund der Klimakrise für die Menschen haben können.

Ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen klimabedingten Veränderungen und humanitären medizinischen Notfällen ist für unsere Arbeit entscheidend, damit wir auf aktuelle Entwicklungen und neue Krisen effizient reagieren und uns adäquat vorbereiten können.

Zum einen geht es dabei um Extremwetterereignisse, wie katastrophale Wirbelstürme und Taifune, die für Schlagzeilen sorgen. Zum anderen aber auch um Entwicklungen, die langsamer geschehen: die Entstehung und Ausbreitung von Infektionskrankheiten, das zunehmende Risiko von Dürren und Ernährungskrisen, klima-induzierte Flucht und Migration von Menschen, fehlendes Trinkwasser und vieles mehr.

Die Klimakrise hat vielerlei Auswirkungen auf unsere Gesundheit:

-

Extremwetter-Ereignisse, wie Wirbelstürme, Überschwemmungen oder Dürren und Hitzewellen, kosten Menschenleben und können zu Krankheitsausbrüchen führen. Dürren zerstören Ernten und befördern so Mangelernährung.

-

Luftverschmutzung führt zu mehr Atemwegserkrankungen.

-

Krankheiten, die durch Mücken und andere sogenannte Vektoren übertragen werden, breiten sich aus - wie etwa Malaria, Dengue-Fieber und das Zika-Virus. Mehr Menschen erkranken.

-

Krankheiten, die durch Lebensmittel oder Wasser übertragen werden, nehmen zu - wie etwa Cholera und andere Durchfallerkrankungen.

-

Psychische Erkrankungen nehmen durch die Belastungen zu.

-

Menschen, die ihre Heimat aufgrund klimatischer Veränderungen oder Extremwetterereignisse verlassen müssen, sind auf ihrer Flucht weiteren Gesundheitsrisiken ausgesetzt.

Wie wir helfen

- Prävention von Ausbrüchen von Malaria und Dengue-Fieber, z.B. durch Moskitonetze oder medikamentöse Malaria-Prophylaxe

- Ernährungsprogramme zur Behandlung von Mangelernährung.

- Nothilfe nach Katastrophen wie Überschwemmungen durch mobile Kliniken und den Wiederaufbau zerstörter Infrastrukturen, wie z.B. sanitären Einrichtungen.

- Eindämmen von Epidemien durch medikamentöse Prävention und spezialisierte Behandlungszentren.

- Medizinische Unterstützung von Menschen auf den Fluchtrouten oder in Camps, vor allem auch in Klimakrisenherden, wie Nigeria oder dem Tschad.

- Wir setzten uns politisch für ausreichende finanzielle und technische Unterstützung für die Länder und Menschen ein, die am stärksten von den Konsequenzen der Klimakrise betroffen sind.

- Wir legen Zeugnis über die Auswirkungen der Klimakrise in unseren Projekten ab; u.a. nehmen wir deshalb als Beobachter an der COP29 teil.

Unsere Themen im Detail

Klimasensible Krankheiten

Mit der Erderhitzung verändern sich auch Krankheitsbilder. Wir passen unsere Arbeit an die sich verändernden Bedingungen an und kümmern uns um Prävention, Vorhersage und Behandlung von klimasensiblen Krankheiten.

Extremwetterereignisse

Durch die Klimakrise nehmen Extremwetterereignisse wie Dürren, Überschwemmungen und Zyklone weltweit zu. In unserer Arbeit begegnen uns die Menschen, die die gesundheitlichen Folgen dafür tragen.

So können Sie helfen

Jetzt reinhören in die Podcastfolge zum Thema: Wie die Klimakrise krank macht – Besuch in Mosambik

In dieser Folge unseres Podcasts "Notaufnahme" berichtet Elisa de Siqueira von ihrer Recherchereise in Mosambik. Dort hat sie sich mit den lokalen Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt: Phänomene wie stärkere Zyklone und eine Zunahme von Malaria-Infektionen beeinflussen massiv die Gesundheit der Menschen vor Ort. Unser Geschäftsführer Christian Katzer erklärt auch mögliche Ursachen der jüngsten Überschwemmungen in Libyen.