*Namen geändert

*Namen geändert

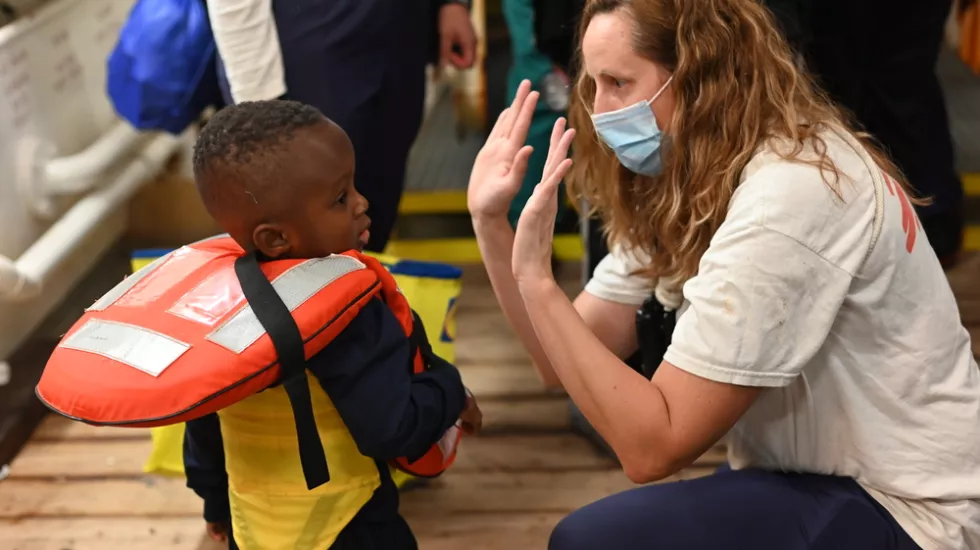

Seenotrettung auf dem Mittelmeer

Das Mittelmeer ist eine der tödlichsten Flucht- und Migrationsrouten der Welt. Tausende Menschen kamen in den vergangenen Jahren ums Leben, als sie versuchten, Europa in seeuntauglichen Booten zu erreichen. Allein 2024 starben fast 1.700 Menschen, die zweithöchste Zahl seit 2017.

Es ist eine humanitäre und rechtliche Pflicht, Menschen in Seenot zu retten. Die europäischen Staaten kommen dieser Pflicht seit 2015 nicht mehr nach – daher schließen wir gemeinsam mit anderen Seenotrettungsorganisationen diese Lücke.

Nach fast einem Jahr Unterbrechung kehren wir mit einem neuen Schiff namens Oyvon zurück, nachdem wir aufgrund der restriktiven italienischen Gesetzgebung die Arbeit mit unserem Rettungsschiff Geo Barents Ende 2024 einstellen mussten. Die Oyvon ist kleiner als unser letztes Schiff – eine strategische Entscheidung. Denn mit ihr sind wir schneller in der Lage, auf das offene Meer zurückzukehren, wenn uns die italienischen Behörden nach einer Rettungsaktion einen weit entfernten Hafen zuweisen.

So helfen wir Menschen auf dem Mittelmeer

Seit 2015 haben wir mit unseren Schiffen allein oder mit anderen Nichtregierungsorganisationen im zentralen Mittelmeer mehr als 94.000 Menschen gerettet. Aktuell sind wir mit unserem neuen Schiff Oyvon unterwegs.

Häufige Fragen zur Seenotrettung

Das zentrale Mittelmeer ist nach wie vor die tödlichste Grenze der Welt. Durch das Ende staatlicher Seenotrettungsprogramme ist es privaten Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen überlassen, das Vakuum zu füllen und Menschen in Seenot vor dem Ertrinken zu retten.

Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten reagieren nicht, wenn Schiffbrüchige stunden-, tage- und manchmal wochenlang ohne Hilfe auf dem Meer ausharren. Darüber hinaus unterstützen sie aktiv ein System, das schutzbedürftige Menschen gewaltsam nach Libyen zurückschickt.

Libyen ist kein sicherer Ort, was auch die Vereinten Nationen immer wieder betonen. Kein Mensch sollte in ein Land gebracht werden, in dem ihm Misshandlungen und willkürliche Inhaftierung drohen.

Eine Rettung ist nach internationalem Recht erst abgeschlossen, wenn die Geretteten an einem sicheren Ort an Land gehen können. Aus diesem Grund haben die Teams von Ärzte ohne Grenzen auf dem Mittelmeer versucht, schutzbedürftige Menschen so schnell wie möglich in einen sicheren Hafen zu bringen.

An Land müssen sie dann Asyl beantragen.

Die medizinischen Teams von Ärzte ohne Grenzen haben an Bord von Rettungsschiffen auf dem Mittelmeer bislang vor allem Gesundheitsprobleme behandelt, die mit der Überfahrt in den überfüllten Booten zusammenhängen: Unterkühlung, Verätzungen, gebrochene Gliedmaßen bis hin zur Behandlung von Patient*innen, die beinahe ertrunken wären.

Darüber hinaus waren unsere Teams häufig mit den Folgen schlechter Hygienebedingungen konfrontiert, denen Menschen auf der Flucht oder in Internierungslagern in Libyen ausgesetzt sind. Oft sahen sie außerdem Verletzungen durch Gewalt, etwa Schuss- oder Stichverletzungen, schlecht verheilte Knochenbrüche oder infizierte Wunden. In manchen Fällen mussten chronische Erkrankungen oder Komplikationen behandelt werden, die etwa mit Diabetes oder Mangelernährung zusammenhängen. Unter den Geretteten befanden sich viele Schwangere und kleine Kinder, weshalb eine Hebamme ein fester Bestandteil der Teams war.

Mehrere Studien haben bewiesen, dass Menschen die lebensgefährliche Fahrt über das Mittelmeer in unsicheren Booten unabhängig davon antreten, ob zivile Seenotrettungsschiffe im Einsatz sind. Humanitäre Organisationen, die Such- und Rettungsaktionen auf See durchführen, bewahren jedes Jahr Hunderte von Menschen vor dem Ertrinken.

Humanitäre Maßnahmen sind nicht die Ursache dieser fatalen Situation, sondern eine Reaktion darauf. Verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass es keinen entscheidenden „Pull-Faktor“ durch Rettungsschiffe im Zentralen Mittelmeer gibt:

- University of London et al. (Charles Heller/Lorenzo Pezzani): Blaming the Rescuers

- Oxford University et al. (Elias Steinhilper/Rob Gruiters): Border Deaths in the Mediterranean

- Doctors without Borders Operational Research Unit LuxOr: Humanitarian NGOs conducting Search and Rescue Operations at Sea: A “pull factor”?

- Peace Research Institute Oslo: "Preventing the Work of Rescue Vessels in the Mediterranean Will Not Save More Migrants"

Die Rettung der oft überbesetzten Boote in Seenot ist sehr gefährlich und erfordert schnelles sowie vorsichtiges Handeln. Der Erfolg hängt dabei häufig von den jeweiligen Umständen ab, etwa vom Wetter, dem Zustand des Bootes und der körperlichen Verfassung der Menschen an Bord. Sobald die Geretteten sicher auf das Rettungsschiff gebracht wurden, werden sie dort medizinisch und seelisch bedürfnisorientiert betreut. Anschließend werden die Menschen an Land gebracht – dies wird jedoch durch immer mehr administrative und politische Hürden der EU-Mittelmeerstaaten zunehmend erschwert.

Erfahre in diesem Video mehr darüber, wie Seenotrettung funktioniert:

Wir fordern

- ein Ende der Zusammenarbeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten mit der libyschen Küstenwache.

- ein Ende der Rückführungen von Schutzsuchenden in unsichere Länder.

- eine Rückkehr zur staatlichen Seenotrettung.

- menschenwürdige Bedingungen für Asylsuchende an den EU-Außengrenzen und die schnelle Bearbeitung ihrer Verfahren.

- legale Flucht- und Aufnahmewege.

Jetzt reinhören in unsere Podcastfolge zum Thema:

In unserem Podcast "Notaufnahme" berichten Mitarbeitende von ihrer Arbeit. Annika Schlingheider war von April bis Juni 2023 auf unserem Seenotrettungsschiff Geo Barents im Einsatz. Als Referentin für humanitäre Angelegenheiten kümmerte sie sich dort um den Schutz der Geflüchteten und dokumentierte ihre Geschichten. Während ihres Einsatzes erlebte Annika die bisher größte Einzelrettung der Geo Barents – 606 Schutzsuchende waren an Bord und benötigten Versorgung.

Kritik an libyscher Küstenwache

Ärzte ohne Grenzen appelliert an die EU und ihre Mitgliedsstaaten, die finanzielle und materielle Unterstützung der libyschen Küstenwache und die damit einhergehende erzwungene Rückführung von Menschen nach Libyen zu beenden.

Fragen und Antworten zur Seenotrettung

Weshalb sind wir auf dem Mittelmeer im Einsatz? Wie helfen wir Geflüchteten in Seenot und weshalb wagen sie überhaupt die gefährliche Überfahrt nach Europa?